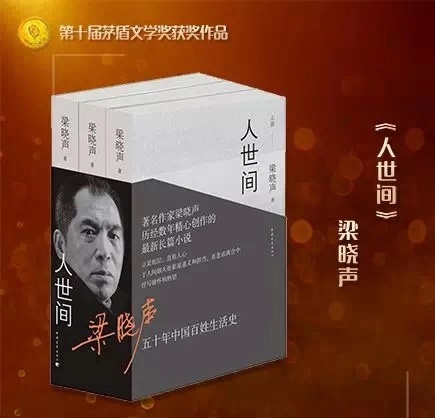

梁晓声携第十届茅奖作品《人世间》发表获奖感言:为天地立心,为生民立命

2019年10月14日晚,第十届茅盾文学奖颁奖典礼在中国国家博物馆举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明、中宣部常务副部长王晓晖、中国文联主席、中国作家协会主席、第十届茅盾文学奖评奖委员会主任铁凝等出席颁奖典礼。典礼现场,黄坤明先生和铁凝女士共同为最高票获奖作品-百万字巨著《人世间》作者梁晓声颁发茅盾文学奖。

(第十届茅盾文学奖颁奖典礼现场)

【授奖辞】

在《人世间》中,梁晓声讲述了一代人在伟大历史进程中的奋斗、成长和相濡以沫的温情,塑造了有情有义、坚韧担当、善良正直的中国人形象群体,具有时代的、生活的和心灵的史诗品质。他坚持和光大现实主义传统,重申理想主义价值,气象正大而情感深沉,显示了审美与历史的统一、艺术性与人民性的统一。

【获奖感言】

正如大家所明了的,文化不论对于个人好心性的养成,还是对于国家乃至全人类可持续的发展,都发挥着重要作用。经济决定人类有能力做什么,科技决定人类可以做到什么水平,文化省思哪些事应该做,而哪些事不应该做。故所以然,从党中央到国务院,一向特别重视文化建设工作。文学只不过是文学,并不等同于文化,也不约等于。但文学是其它各艺术门类的酵母,“文艺”二字注释了此种关系。若将文艺从文化内涵中剥离出来,文化便很容易成为束之高阁的学问,结果对于最广大的人们失去了感染力。用时下流行的说法那就是“不接地气”了。

中国的文化在影响世道人心方面,责任格外沉重。正如张载所说:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这是多么庄严正大的信念。中国文化的责任如此长路漫漫而求索不易,靠什么助其一臂之力呢?身为作家,60岁以后我常想这个问题,并且首先想到的是文化的长子文学。我认为就中国的实际情况而言,文学对文化影响世道人心的使命,具有责无旁贷的义务。但人们对文学的要求是多种多样的。文学不可能也不应该自囿于某一种理念。囿于任何一种理念的文学,其结果必然是作茧自缚。但文化的生态园不论何等的多种多样,如果偏偏缺少为文化之沉重的使命而分担一点儿作用的文学,则这样文化的生态是遗憾显然的。

我倍觉荣幸的是,与我同时获奖的4位作家同行,不论是年长于我的前辈,还是年轻于我的新老朋友,都以自己的作品参与了为中国当代文化的“拾遗补缺”。我们的作品风格迥异,文学精神却基本一致。

(作家梁晓声发表获奖感言)

《人世间》作为作家梁晓声饱含深情的总结性作品,也标志着其新现实主义小说创作的新高度,堪称一部“五十年中国百姓生活史”。小说系中国作家协会2017年度重点作品扶持选题,也是“十三五”国家重点出版物出版规划项目图书,2019年7月获第二届吴承恩长篇小说奖,并于8月16日以最高票荣获第十届茅盾文学奖,受到各界的广泛关注和高度赞扬。一未文化有幸全版权签约《人世间》,目前电视剧版权已携手腾讯影业,并由《人名的名义》导演李路正式执导。

(黄坤明、铁凝为作家梁晓声颁发茅奖)

在现实主义题材作品迎来集体喷涌的当下,长篇现实主义巨著《人世间》的打磨研发和未来的多重呈现,可以说是顺应市场需求、顺应时代需求的必然结果。各界的多次赞扬与高度评价,不仅是对巨著《人世间》、对作家梁晓声的认可,也是对一未文化判断重磅IP及重量级合作作家眼光的肯定与鼓励。对于此次获奖,梁晓声激动地表示:“手写多年完成的巨作《人世间》,获得茅盾文学奖,就是晚年得贵子!”

中国作家协会第九届全国委员会委员、江苏省作家协会签约作家鲁敏女士称赞道,“梁晓声是哈尔滨人,《人世间》写的是一个北国城市的几代人具有平民色彩的奋斗史,他在看似平淡之中书写几代人的命运,书写这种相互温暖的人间百态。写平凡人的故事特别难,但梁晓声写成了一部大书。”

正如此次茅奖评奖委员会委员徐贵祥先生所说,“茅奖的使命不仅是奖掖作家,更重要的是为社会提供好的文学作品,引领经典阅读。”小说《人世间》多角度、多方位、多层次地描写了中国社会的巨大变迁和百姓生活的跌宕起伏,是一部关注时代关注普通民众生活与生存,向平民的理想,尊严和荣光致敬的优秀长篇小说,更是一部具有时代意义的“史诗”级巨著!

茅盾文学奖作为我国具有最高荣誉的文学奖项,也是迄今为止中国最有公信力的文学奖项,多年来为我们呈现了一大批最优秀的长篇小说巨著。此次梁晓声老师的长篇巨著《人世间》获得第十届茅盾文学奖,作为其全球8年全版权运营方,一未文化也十分荣幸能够见证这一历史性的瞬间。一未文化创始人吴凤未在得知《人世间》获奖消息后更是激动得流下泪水:“这是我们版权运营方一未文化的荣耀时刻,有幸成为历史的见证者和参与者!”一未文化将带着沉甸甸的责任与压力,努力运营这部百万字巨著《人世间》,期待未来能通过影视和舞台剧等多方改编后的成熟项目再次与大家见面!